Experimental | Research based Essay | Colour, Surround | 15:39 | 2025

Das Höchste Gut | LuRu Kino auf der Spinnerei

- Mixing/Mastering Patrick Becker

- Music Franziska Ludwig, Markus Stolz

In ‘The Society of the Spectacle,’ Debord described the spectacle as a structure that constantly strives to capture our undivided attention. Today, in the age of constant digital stimuli, this mechanism is ubiquitous. A 2017 study by the Technical University of Berlin and the Max Planck Institute shows that our collective attention span is declining dramatically – an effect closely linked to the mechanisms of social media and their algorithmic control.

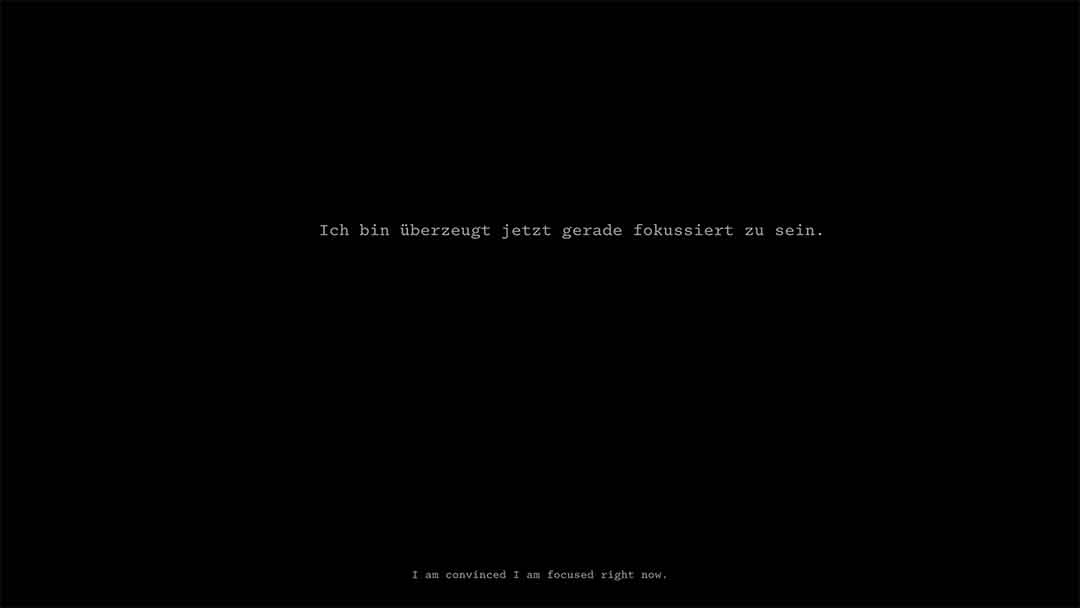

The 15-minute short film Das Höchste Gut (The Highest Good) examines these connections from a theoretical, neurological and social perspective. Attention is measurable: EEG measurements show which brain waves are active when we are relaxed or focused. Social media algorithms use this knowledge specifically to shape our usage behaviour – not in our interest, but in favour of the platform.

The phenomenon of doomscrolling is particularly worrying: instead of informing us, this endless stream of crises, scandals and disasters draws us into a spiral of powerlessness. Psychologically, doomscrolling increases anxiety, stress and depressive moods. Our brains are programmed to prioritise threats – so we get stuck on negative headlines, under the illusion that we are maintaining control. But the longer we scroll, the more passive and apathetic we become.

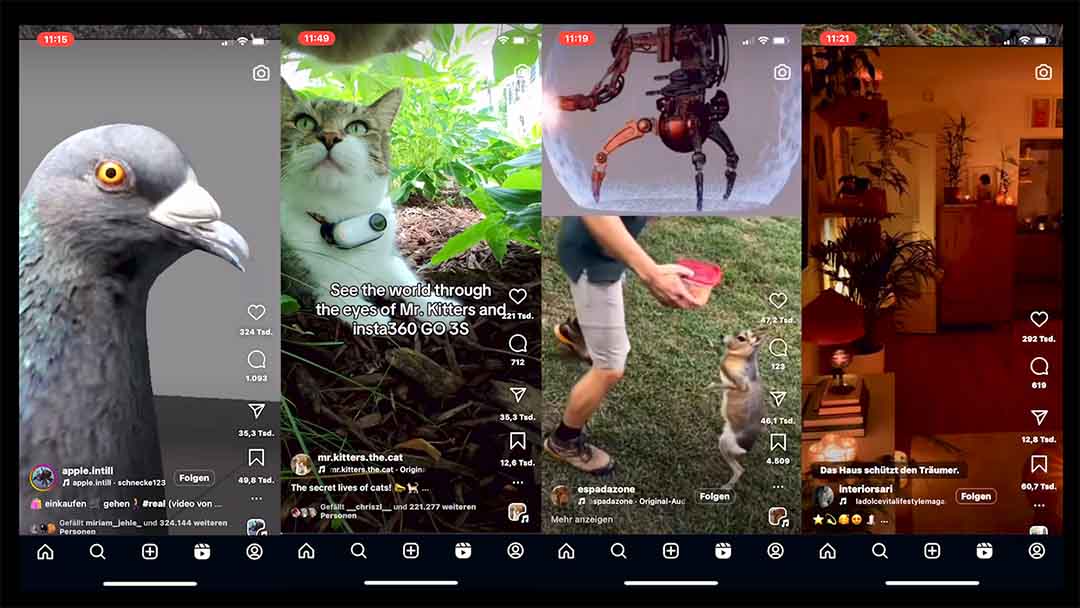

At the same time, social media creates a distorted reality: We do not see the world as it is, but rather a dramatically exaggerated version that maximises our attention. This manipulated perception contradicts reality and leads to exhaustion and helplessness. The mechanisms of Instagram Reels, TikTok and the like show striking parallels to gambling: endless stimulus loops, cyclical reward systems and the constant hope for the next dopamine hit.

But Das Höchste Gut goes beyond analysis. The film actively encourages the audience to experiment for themselves, breaks viewing habits and makes the invisible mechanisms of digital media tangible. At the same time, it questions the relevance of cinema at a time when film reception is increasingly being replaced by algorithmically curated, fragmented content. Is cinema still a space for contemplative experience, or has it itself become a form of spectacle?

The 15-minute short film Das Höchste Gut (The Highest Good) examines these connections from a theoretical, neurological and social perspective. Attention is measurable: EEG measurements show which brain waves are active when we are relaxed or focused. Social media algorithms use this knowledge specifically to shape our usage behaviour – not in our interest, but in favour of the platform.

The phenomenon of doomscrolling is particularly worrying: instead of informing us, this endless stream of crises, scandals and disasters draws us into a spiral of powerlessness. Psychologically, doomscrolling increases anxiety, stress and depressive moods. Our brains are programmed to prioritise threats – so we get stuck on negative headlines, under the illusion that we are maintaining control. But the longer we scroll, the more passive and apathetic we become.

At the same time, social media creates a distorted reality: We do not see the world as it is, but rather a dramatically exaggerated version that maximises our attention. This manipulated perception contradicts reality and leads to exhaustion and helplessness. The mechanisms of Instagram Reels, TikTok and the like show striking parallels to gambling: endless stimulus loops, cyclical reward systems and the constant hope for the next dopamine hit.

But Das Höchste Gut goes beyond analysis. The film actively encourages the audience to experiment for themselves, breaks viewing habits and makes the invisible mechanisms of digital media tangible. At the same time, it questions the relevance of cinema at a time when film reception is increasingly being replaced by algorithmically curated, fragmented content. Is cinema still a space for contemplative experience, or has it itself become a form of spectacle?